ロードバイクのカスタマイズやメンテナンスにおいて、ホイール交換は走行性能に大きく影響する重要な作業です。

特にロードバイクのホイール交換が初めての方にとっては、交換の時期や注意点など、不安や疑問が多いのではないでしょうか。

この記事では、自分で交換するメリットと、ショップに持ち込むメリットを比較しつつ、必要な工具や作業時間、後悔しないためのポイントまで解説します。交換手順をリムブレーキ車とディスクブレーキ車に分けて紹介し、初心者でも取り組みやすいよう整理しています。

さらに、ホイールの選び方と主要ブランドの特徴もまとめているので、購入時の参考としてもご活用ください。

- ホイール交換の時期と注意点がわかる

- 自分で交換するかショップに依頼するかの判断ができる

- 必要な工具や作業手順が理解できる

- ホイールの選び方とおすすめブランドがわかる

初めてのロードバイクのホイール交換の基本知識

- 交換の最適な時期とは?

- 交換前に知っておきたい注意点

- 自分で交換するメリットとデメリット

- 持ち込みで交換するメリットとデメリット

- 自分で交換する難易度と作業時間の目安

交換の最適な時期とは?

ロードバイクのホイール交換における最適な時期は、主に2つの視点から判断されます。「走行距離の目安」と「使用期間・劣化状況」です。

走行距離の目安:20,000km

まず走行距離の観点では、ホイールに装着されるタイヤやスプロケットなどの消耗パーツが一定の距離で摩耗するため、ホイール自体の点検も同時に必要です。

一般的に、ホイールの寿命は20,000km程度とされ、必要に応じて交換を検討します。

使用期間の目安:3〜5年

次に、使用期間による経年劣化も重要です。

特に、アルミやカーボン製のホイールは、長期間使用することで素材疲労やリムの変形、ベアリングの劣化が進みます。

ホイールの素材や使用頻度により異なりますが、おおむね3〜5年を目安に状態をチェックし、異音や走行時のブレ、回転の重さなどがあれば交換時期といえるでしょう。

ロードバイクのホイール寿命とパーツ別・素材別の耐久性の違いを解説

ロードバイクのホイール寿命とパーツ別・素材別の耐久性の違いを解説

強い衝撃を受けた場合チェックが必要

また、見落としがちなポイントとして「事故や転倒後のチェック」もあります。

強い衝撃を受けた場合、見た目ではわかりにくいヒビや歪みが生じている可能性があります。このような場合は、安全のためにも専門店で点検を受け、必要であれば交換を行いましょう。

ロードバイクのホイール保管方法の完全ガイド!寿命を延ばす秘訣

ロードバイクのホイール保管方法の完全ガイド!寿命を延ばす秘訣

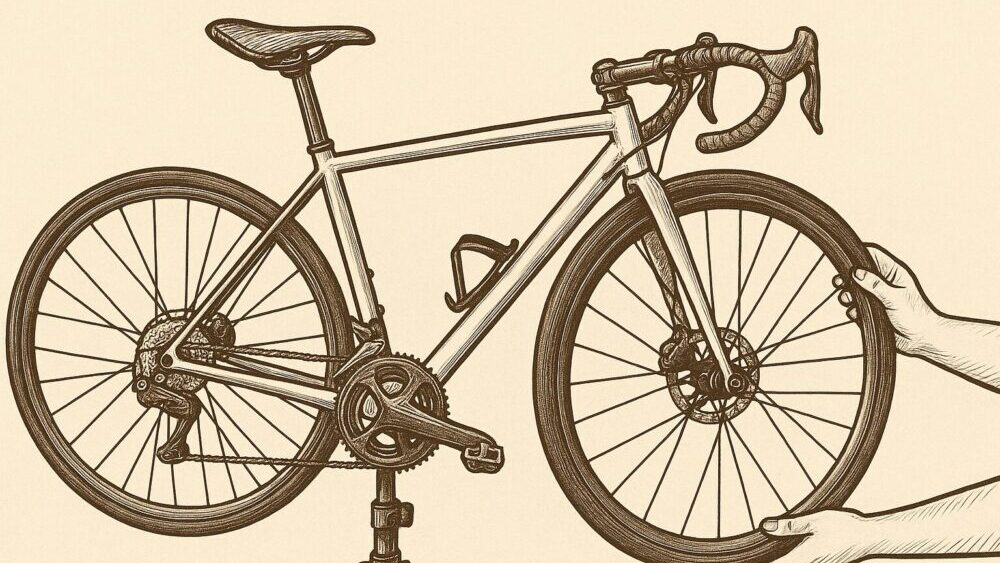

交換前に知っておきたい注意点

ロードバイクのホイールを交換する前に、確認しておくべき注意点がいくつかあります。これらを事前に把握しておくことで、交換後のトラブルを未然に防ぐことができます。

- ブレーキの種類に合わせたホイールを選ぶ

- フレームとホイールの規格が合っているか確認する

- スプロケットとフリーボディの互換性を確認する

- ブレーキや変速の再調整が必要になる可能性を理解する

- 交換後は必ず動作確認を行う

ブレーキの種類で必要な作業やパーツが異なる

まず、ブレーキの種類を確認することが最重要です。

リムブレーキとディスクブレーキではホイールの互換性が異なり、それぞれ対応するホイールを選ばなければ装着できません。

ブレーキタイプの違いによって、ホイールのリム幅やローターの取り付け規格も変わってくるため、確認は必須です。

フレームとの互換性を確認する

次に注意すべきは、フレームとの互換性です。

ホイールのエンド幅やアクスルの規格が現在のフレームに合っていない場合、そもそも装着できません。

特に近年のロードバイクはスルーアクスルが主流となっており、古い車体とは規格が異なることが多くあります。

スプロケットの互換性を確認する

さらに、スプロケットの互換性にも要注意です。

フリーボディとスプロケットの段数が一致していないと取り付けができず、変速にも支障をきたします。使用しているコンポーネントに合ったフリーボディかどうかを事前に確認しておきましょう。

交換後は必ず動作確認をする

また、ホイール交換に伴いブレーキや変速の微調整が必要になる可能性もあります。

ブレーキシューの位置やキャリパーの調整、ディレーラーの再設定など、走行前に必ず動作確認を行うことが大切です。

これらの点を理解したうえでホイール交換を進めることで、スムーズかつ安全なカスタマイズが可能になります。

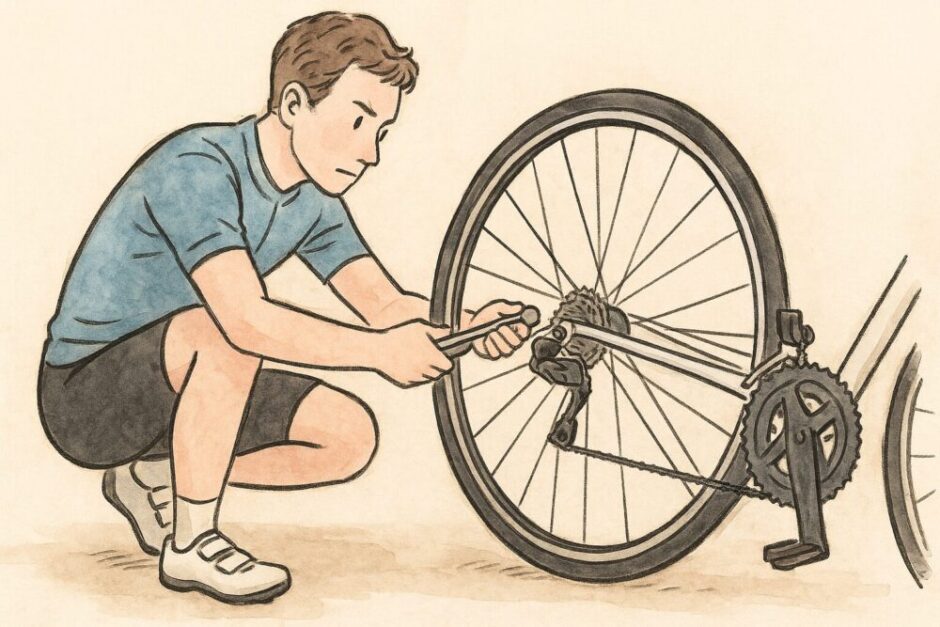

自分で交換するメリットとデメリット

ロードバイクのホイールを自分で交換することには、いくつかの利点と注意点があります。それぞれを把握しておくことで、作業を安全かつ効率的に進めることができます。

自分で交換するメリット

- 工賃がかからず費用を節約できる

- 自転車の構造やメンテナンス知識が深まる

メリットの1つ目は、費用を抑えられることです。

| 項目 | お店で交換する場合 | 自分で交換する場合 |

|---|---|---|

| 交換工賃(リムブレーキ) | 約7,000〜12,000円 | 0円(自作作業) |

| 交換工賃(ディスクブレーキ) | 約9,000〜15,000円 | 0円(自作作業) |

| 工具代(初期費用) | 不要(お店が用意) | 約2,000〜15,000円(購入必要) |

| 作業時間の目安 | 約30〜60分(予約状況により変動) | 初回は約90〜120分 |

ショップに持ち込んで交換を依頼する場合、工賃が発生しますが、自分で行えばその費用を節約できます。特に今後もメンテナンスやカスタマイズを自分で行う予定がある方にとっては、初期投資として工具をそろえる価値があります。

2つ目は、自転車の構造に詳しくなれることです。

自分で作業することで、バイクの仕組みや部品の名称、調整方法などの知識が深まり、トラブル時にも冷静に対処できるようになります。

自分で交換するデメリット

- 専用工具の準備が必要

- 初心者は作業に時間がかかることがある

- 調整ミスによるトラブルのリスクがある

一方で、デメリットも存在します。

まず、工具の準備が必要です。

スプロケットを外すための専用工具や六角レンチ、グリスなど、一般家庭には無い工具が必要になる場合があります。

また、慣れていないと作業に時間がかかることもあります。

説明書や動画を見ながら慎重に進める必要があり、特に初めての交換では1〜2時間かかることも珍しくありません。

さらに、調整不足によるトラブルのリスクも見逃せません。

ホイールの固定が甘かったり、ブレーキや変速機の調整が不十分だった場合、走行中の事故につながる可能性があります。

総じて、自分でのホイール交換はコスト面や学習効果では大きなメリットがありますが、正確性と安全性を確保するためには準備と慎重な作業が必要です。

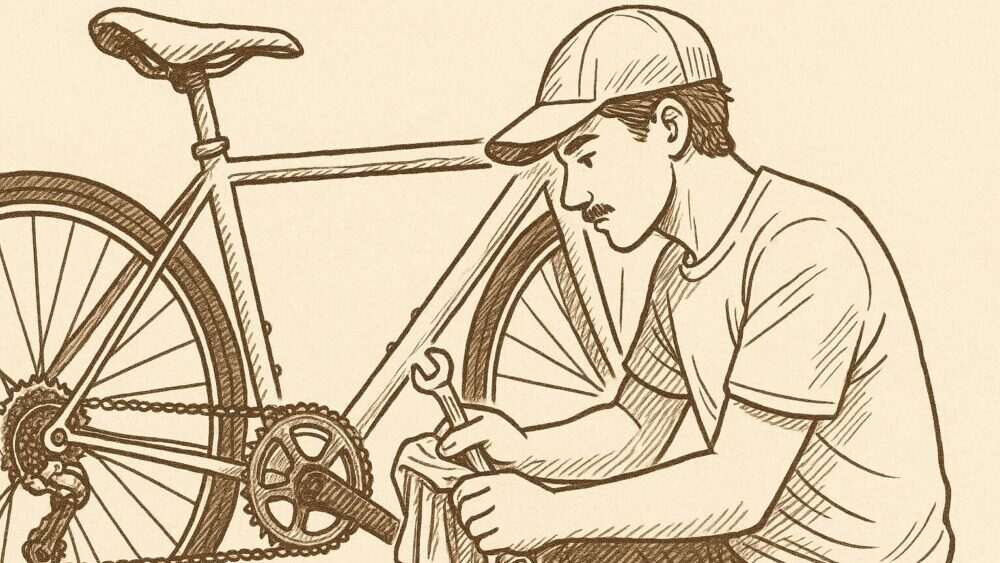

持ち込みで交換するメリットとデメリット

ロードバイクのホイール交換をショップに依頼する「持ち込み交換」には、自分で作業するのとは異なる利点と注意点があります。

持ち込みで交換するメリット

- プロによる作業で取り付けの確実性と安心感がある

- 作業時間が短く、手間がかからない

- トラブル発生時にすぐ相談・再調整してもらえる

まず、メリットとして最も大きいのは、作業の確実性と安心感です。

プロのメカニックが作業を行うため、ホイールの取り付けミスやブレーキ・変速の調整不良といったリスクを最小限に抑えられます。

特に初めてのホイール交換で不安がある場合や、高価なホイールを装着する場合には適した選択肢です。

次に、作業時間が短縮される点も挙げられます。

経験豊富なスタッフが対応することで、自分で何時間もかけて作業する必要がなく、時間的な負担を軽減できます。

また、万が一のトラブル時にも対応してもらえるという点も安心材料です。

取り付け後に異音や走行時の違和感があっても、すぐに相談・再調整ができるのは専門店ならではのメリットです。

持ち込みで交換するデメリット

- 作業工賃が発生する

- 持ち込み対応や事前予約が必要な場合がある

- パーツの適合不良で作業ができない可能性がある

一方で、デメリットもいくつかあります。

まず、作業工賃が発生することです。

ショップによって金額は異なりますが、ホイール交換で1,000円〜3,000円程度の費用がかかる場合があります。

さらに、持ち込み対応の可否や事前予約が必要なケースもあるため、事前にショップへ確認する必要があります。

また、交換パーツが適合していない場合には、その場での作業ができない可能性もあります。

総じて、持ち込み交換は「確実に・安心して・短時間で」ホイール交換を済ませたい方に向いており、自信のない初心者には特におすすめの方法です。

自分で交換する難易度と作業時間の目安

ロードバイクのホイールを自分で交換する場合、その作業の難易度は「中程度」とされています。適切な工具と手順を理解していれば初心者でも対応可能ですが、いくつかの工程に注意が必要です。

難易度に影響するのは、以下のような要素です。

- 使用しているブレーキの種類(リム or ディスク)

- スプロケットやローターの移植が必要か

- 工具が適切にそろっているか

- 交換するホイールの規格が適合しているか

初めての交換時間の目安は2時間程度

作業に必要な時間の目安は、初めての作業であれば1時間半〜2時間程度と考えておくと良いでしょう。

慣れている人であれば30分程度で済むこともありますが、初回は余裕をもって取り組むことが大切です。

事前に作業手順を把握しておこう

また、スムーズに作業を進めるためには、作業手順をあらかじめ把握しておくことが重要です。

作業中に「この工具が足りない」「どの方向に回すのかわからない」といったトラブルがあると、時間が倍以上かかってしまうこともあります。

まとめると、ホイール交換は初めてでも実施可能な範囲の作業ですが、十分な準備と慎重な対応が求められます。事前に情報を集めておくことで、難易度を下げることができます。

初めてのロードバイクのホイール交換ガイド

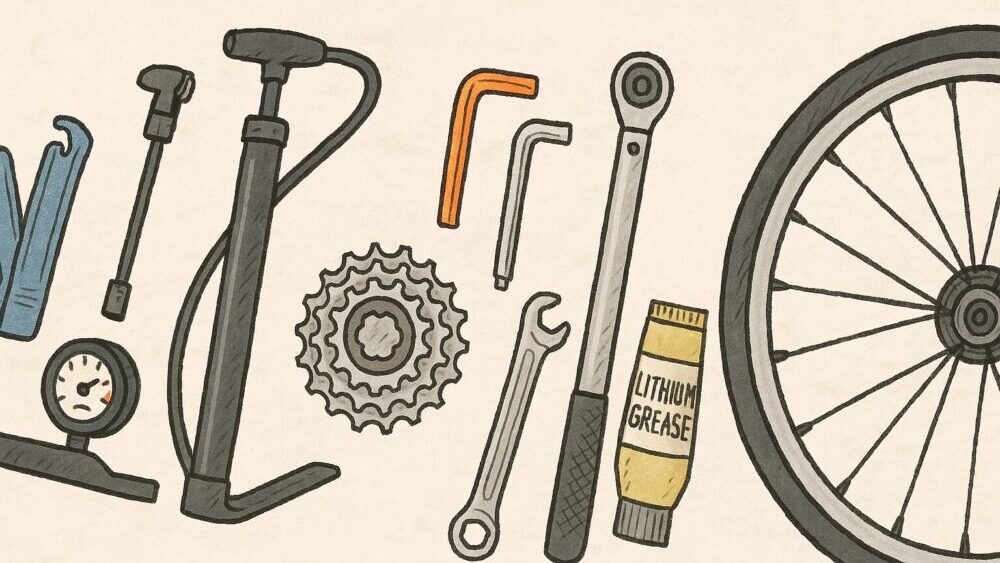

- 交換に必要な工具と用途

- リムブレーキ車の場合の交換方法

- ディスクブレーキ車の交換方法

- よくある失敗と後悔しないための対策

- ホイールの選び方と主要ブランドを紹介

交換に必要な工具と用途

ロードバイクのホイール交換を自分で行うには、いくつかの専用工具が必要です。これらの工具は作業の安全性と効率を左右するため、適切に揃えておくことが重要です。

\コレがあれば必要な工具はほぼ揃う!/

1. タイヤレバー

タイヤをリムから取り外す・取り付ける際に使用します。タイヤのビードが固い場合でも、タイヤレバーを使えばスムーズに作業できます。

2. 空気入れ(フロアポンプ)

タイヤをホイールに装着した後、適正な空気圧まで充填するために必要です。圧力計付きのフロアポンプが望ましいです。

3. フリーホイールリムーバーとチューナー

スプロケットを取り外すために使います。これらはスプロケットの脱着作業に必須で、対応する段数やブランドに合ったものを用意しましょう。

4. 六角レンチ(アーレンキー)

ディスクブレーキのスルーアクスルを緩めたり、ローターの取り外し・取り付けに使用します。6mmやT25など、ブレーキ仕様に応じたサイズが必要です。

5. トルクレンチ

スルーアクスルやローターの取り付け時に、規定のトルクで締め付けるための工具です。過剰な締め付けや緩みを防ぐために使用します。

6. グリス(プレミアムグリス)

クイックリリースシャフトやハブのグリスアップに用います。潤滑と防錆の役割があり、スムーズな回転性能を保つために重要です。

今後のメンテナンスを見据えて「工具セット」として一式揃えておくと、ホイール交換以外の作業でも活用できます。

リムブレーキ車の場合の交換方法

リムブレーキ仕様のロードバイクでホイールを交換する手順は、比較的シンプルですが、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。以下のステップで進めていきましょう。

1. トップギアに変速する

リアホイールを外しやすくするため、後ろの変速を最も重いギア(トップギア)に入れます。これによりチェーンが緩み、ホイールの着脱がしやすくなります。

2. ブレーキのクイックリリースを解除する

キャリパーブレーキの場合、リムに接するブレーキシューがホイールを通さないようにリリースレバーを開きます。これを行わないとホイールがフレームから外れません。

3. クイックリリースを緩めてホイールを外す

クイックリリースレバーを開き、ナットを緩めてホイールをフレームから外します。フロントホイールは簡単に外れますが、リアホイールはディレイラーを手で持ち上げながら外すとスムーズです。

4. タイヤ・スプロケットの移植

新しいホイールにタイヤ、チューブ、スプロケットを取り付けます。スプロケットの交換には専用工具を使用します。グリスを適宜使用し、錆や摩耗を防ぎましょう。

5. ホイールを取り付け、ブレーキを再調整

新しいホイールをフレームに戻し、クイックリリースでしっかり固定します。ホイールのリム幅が変わると、ブレーキシューの位置や開き具合を調整する必要があります。

6. 空気圧とブレーキの動作を確認

最後にタイヤの空気を適正圧まで入れ、ブレーキがしっかり効いているかを確認します。ホイールのセンターが取れていない場合は再調整が必要です。

リムブレーキ車は工具が少なくても交換作業が可能で、初心者にも比較的取り組みやすい仕様です。ただし、ブレーキの調整は安全に直結するため、慎重に行うことが求められます。

ディスクブレーキ車の交換方法

ディスクブレーキ仕様のロードバイクでのホイール交換は、リムブレーキ車に比べてやや複雑ですが、手順を押さえれば自分でも対応可能です。以下の流れで進めていきます。

1. トップギアに変速する

リアディレイラーのテンションを弱めるため、後ろのギアを一番重い段(トップギア)に入れます。これにより、リアホイールの取り外しが容易になります。

2. スルーアクスルを取り外す

ディスクブレーキ車のホイールは、スルーアクスルという太いシャフトで固定されています。6mmなどの六角レンチを使ってアクスルを緩め、引き抜きましょう。

3. ホイールを車体から外す

アクスルを抜いたら、ホイールを持ち上げてフレームから取り外します。リアホイールの場合は、ディレイラーを後方に引きながら抜くとスムーズです。

4. ローター・タイヤ・スプロケットの移植

新しいホイールに、旧ホイールからローター(ブレーキディスク)とスプロケットを移します。ローターの規格には「センターロック」と「6ボルト」があり、必要な工具が異なります。また、ローターには素手で触れないようにし、清潔な状態で取り付けましょう。

5. ホイールをフレームに取り付ける

新しいホイールをフレームにはめ込み、スルーアクスルを通して適正なトルクで締めます。締め付けが不十分だと安全性に問題があるため、トルクレンチを使うことが望ましいです。

6. ブレーキキャリパーの調整

ホイール交換後は、ローターとブレーキパッドのクリアランスが変わることがあります。ローターがパッドに擦っていないか確認し、必要に応じてキャリパーの位置を微調整します。

ディスクブレーキ車はブレーキ性能が高い反面、交換時には繊細な調整が必要になります。とくに油圧ブレーキの場合、ローターを外した状態でレバーを握らないように注意が必要です。

よくある失敗と後悔しないための対策

初めてロードバイクのホイールを交換する際には、いくつかのよくある失敗例があります。事前にこれらを把握し、対策を講じておくことで、交換作業をスムーズに進めることができます。

- ホイールの規格が自転車と合っているかを事前に確認する

- ブレーキの片効きなどに備えて調整方法を把握しておく

- クイックリリースやスルーアクスルを適正なトルクで締め付ける

- スプロケットを正しい向きで取り付けるように確認する

- ディスクローターには素手や汚れた工具で触れないよう注意する

- 作業前に手順や工具を確認し、不安があれば動画やマニュアルを参考にする

1. 規格の不一致による装着不可

最も多い失敗は、ホイールの規格が自転車に合わないケースです。エンド幅、アクスル規格、フリーボディの仕様などが一致していないと、取り付け自体が不可能です。購入前にはフレームとホイールの互換性を必ず確認しましょう。

2. ブレーキの調整不足

ホイール交換後にブレーキの効きが悪い、もしくは片側のパッドだけが当たってしまう「片効き」が発生することがあります。これはキャリパーやシューの位置調整が必要な状態です。

調整方法は事前に把握し、確認作業を必ず行うことが重要です。

3. クイックリリースやスルーアクスルの締め付け不足

締めが甘いと走行中にホイールがずれる危険性があります。逆に締めすぎるとパーツを破損する恐れもあるため、適正なトルクでの締め付けが必要です。トルクレンチの使用を推奨します。

4. スプロケットの装着方向ミス

スプロケットの向きを間違えて取り付けると、変速に支障が出るだけでなく、走行にも悪影響を与えます。歯の配置や数字の位置を確認し、正しい向きで装着しましょう。

5. 指や工具でローターに触れる

ディスクブレーキのローターは非常に繊細で、指の油や工具の汚れが付着すると性能が著しく低下します。作業中は手袋を着用する、またはローターに触れないよう細心の注意を払いましょう。

これらの失敗を防ぐためには、作業手順をあらかじめ把握し、必要な工具を揃えておくことが基本です。加えて、不安がある場合は作業前に専門動画やマニュアルを参考にすることが有効です。

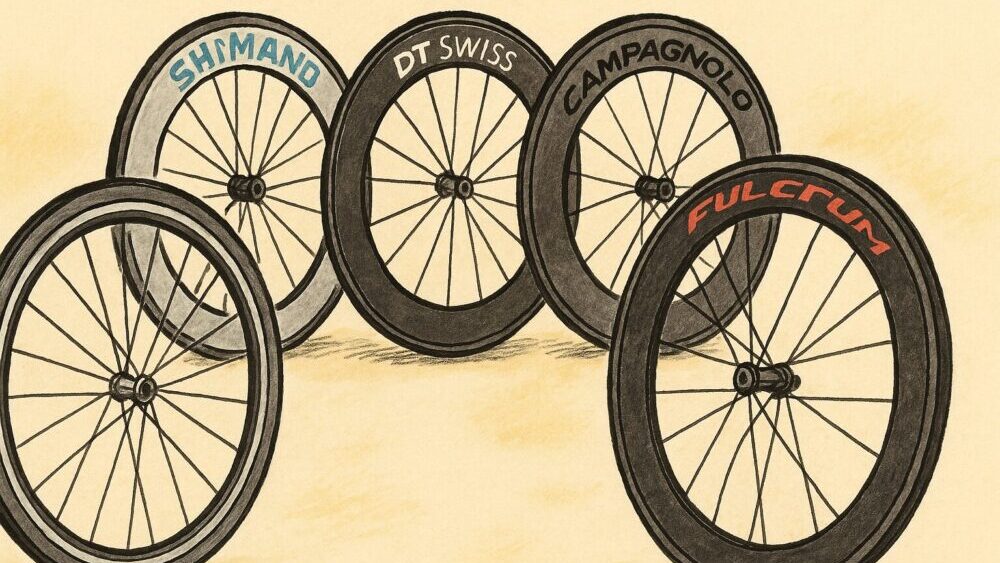

ホイールの選び方と主要ブランドを紹介

ロードバイクのホイールを選ぶ際は、パーツの互換性だけでなく、目的や使用スタイルに合わせて選定することが重要です。ここでは選び方のポイントと主要ブランドを紹介します。

【ロードバイク】ホイールの違いによる走行性能への効果を解説

【ロードバイク】ホイールの違いによる走行性能への効果を解説

1. 素材の違いを理解する

ホイールのリム素材には主に「アルミ」と「カーボン」があります。

アルミホイールは価格が比較的手頃で耐久性が高く、メンテナンス性にも優れています。カーボンホイールは軽量かつ剛性が高いため、ヒルクライムやレース志向のライダーに適しています。

2. リムハイトで選ぶ

リムの高さ(リムハイト)も走行性能に影響します。

30mm以下のローハイトリムは軽量で登坂に有利、45mm前後のセミディープリムはバランス型、50mm以上のディープリムは空力性能に優れています。自身の走行スタイルに合った高さを選ぶとよいでしょう。

3. ブレーキタイプに合わせた選択

リムブレーキ用とディスクブレーキ用ではホイールの構造が異なり、互換性がありません。必ず現在の自転車のブレーキタイプに対応するホイールを選んでください。

4. フリーボディの確認

シマノ・スラム・カンパニョーロなど、スプロケットを取り付ける部分であるフリーボディには互換性があります。使用している変速段数やブランドに合った仕様のホイールを選定しましょう。

ロードバイクのホイールはどこで買うべき?実店舗と通販の判断ポイント

ロードバイクのホイールはどこで買うべき?実店舗と通販の判断ポイント

主要ブランド紹介

- シマノ(Shimano)

精密なベアリングと高い耐久性で知られ、エントリーモデルからハイエンドまでラインナップが豊富です。 - フルクラム(Fulcrum)

剛性の高いホイール設計で知られ、レーシング志向のライダーに人気があります。 - カンパニョーロ(Campagnolo)

イタリアの老舗ブランドで、滑らかな回転性能とデザイン性が魅力です。 - マヴィック(Mavic)

チューブレスホイールの先駆者であり、信頼性と性能のバランスに優れています。 - DTスイス(DT Swiss)

高品質なハブとスポークで定評があり、耐久性とメンテナンス性に優れた設計が特徴です。

ロードバイクのホイールは中古もあり?注意点とおすすめ購入先

ロードバイクのホイールは中古もあり?注意点とおすすめ購入先

ホイールはロードバイクの走行性能に大きく影響するパーツであるため、慎重に選ぶことが重要です。走行目的や予算、メンテナンス性などを考慮しながら、自分に合った一本を見つけましょう。

\ワイズロードでホイールを探す/

ロードバイクのホイール交換初めての人が知るべきこと

- ホイールの寿命は約20,000kmまたは3〜5年が目安

- 事故や衝撃を受けた後は見た目に異常がなくても点検が必要

- ブレーキの種類に合ったホイール選びが必須

- フレームとホイールの規格が一致していないと装着できない

- フリーボディとスプロケットの互換性を事前に確認する

- 交換後はブレーキと変速の再調整が必要になることがある

- 作業前には取り付け方向やトルクなどの手順を理解しておく

- 自分で交換すれば工賃がかからず費用を抑えられる

- 自転車の構造理解が深まりトラブル対応力が身につく

- 専用工具の購入が必要で初期費用がかかる

- 初回は交換作業に1〜2時間ほどかかる場合がある

- 締め付け不足や調整ミスは重大な事故につながるリスクがある

- 持ち込み交換はプロの作業で確実性と安心感が得られる

- ショップでは事前予約や持ち込み条件の確認が必要

- ホイールは素材やリム高、ブレーキ形式で性能が変わる

<PR>【着るだけ】加圧シャツでサイクルしながら脂肪燃焼!

加圧シャツダイエット

— ちょこみ (@mimim335) January 3, 2025

加圧シャツを着ることで筋肉を強化したり姿勢を正したりすることで基礎代謝を上げ、痩せるダイエット法。

着るだけでトレーニング!?

加圧シャツとは、着圧の強いシャツであり、着て運動や筋トレをすることで運動効率をグッと上げることのできるアイテムです。サイクル中に身に着けることで、体幹を鍛えられたり、基礎代謝が上がるため、より引き締まった体に近づく手助けをしてくれるでしょう!

サイクル中でなくても、普段の日常生活の中でも身に着けるだけで一つ一つの動作に負荷がかかり、無意識にトレーニング状態とすることができるのです。