ロードバイクに乗り続けていると、「ホイールの寿命はどれくらいなのか?」と疑問に感じる場面があります。

この記事では、「ロードバイクのホイール寿命」を知りたい方に向けて、走行距離や耐用年数をはじめ、ベアリングやリム、ハブ、スポークといった各パーツの消耗やチェックポイントについて解説します。

特にアルミホイールとカーボンホイールの違いや、寿命を延ばすためのメンテナンス・オーバーホールの重要性も紹介します。安全な走行を続けるためには、適切なタイミングでの交換や日常的なケアが欠かせません。これからホイールの寿命管理に取り組もうとする方に役立つ情報をまとめました。

- ホイールの走行距離や耐用年数の目安

- パーツ別(リム・ハブ・スポーク・ベアリング)の寿命サイン

- メンテナンスやオーバーホールによる寿命の延ばし方

- ホイール交換による性能向上や安全性の改善

ロードバイクホイール寿命の目安とは

- 走行距離で判断する寿命の基準

- 耐用年数と使用環境の関係

- いつ交換したらいい?判断のポイント

- ホイールを交換する効果とは

- 寿命を延ばすには?日常メンテナンスの重要性

- オーバーホールによる延命と費用の目安

走行距離で判断する寿命の基準

ロードバイクのホイールの寿命を考える上で、最も一般的な基準が「走行距離」です。ホイールの構成パーツは消耗品であり、使用によって徐々に劣化していきます。

一般的な寿命は2万km・10年程度

一般的に、ホイール全体の寿命は約20,000km、10年程度が目安とされています。

これはあくまで平均的な数値であり、実際の寿命は使用環境や走行スタイルによって大きく変動します。たとえば、通勤や街乗り中心の使用であれば長持ちする傾向にありますが、ヒルクライムやレースでの使用が多い場合は消耗が早くなる可能性があります。

ホイールの素材や構造で耐用年数は異なる

また、ホイールに使われる素材や構造によっても寿命の幅があります。アルミ製のホイールとカーボン製のホイールでは、耐摩耗性や衝撃への強さが異なり、寿命の感じ方も変わってきます。

ホイールの寿命を走行距離で管理することは非常に有効ですが、距離だけに頼らず、パーツの摩耗や異音などの異常も合わせて判断材料にすることが重要です。

耐用年数と使用環境の関係

ホイールの耐用年数は、単純な経過年数ではなく、使用環境や保管状況によって大きく左右されます。

一般的に、適切なメンテナンスが施されたホイールであれば、5〜10年程度は使用できるとされていますが、これはあくまで目安です。

屋外での保管は劣化が進みやすい

屋外に保管している場合、湿気や紫外線の影響を受けやすく、金属部品の錆びや樹脂パーツの劣化が進行しやすくなります。特にカーボンホイールに使われる樹脂素材は、経年劣化により弾性が低下する可能性があります。

また、雨天走行や泥道の走行が多い場合は、ベアリングなど可動部の劣化が早まる傾向があります。

一方で、室内保管や乾燥した環境下での使用が多ければ、パーツの劣化は抑えられ、耐用年数は長くなることが期待されます。このように、ホイールの寿命は使用環境との密接な関係にあるため、使用状況に応じた点検とメンテナンスが重要です。

ロードバイクのホイール保管方法の完全ガイド!寿命を延ばす秘訣

ロードバイクのホイール保管方法の完全ガイド!寿命を延ばす秘訣

いつ交換したらいい?判断のポイント

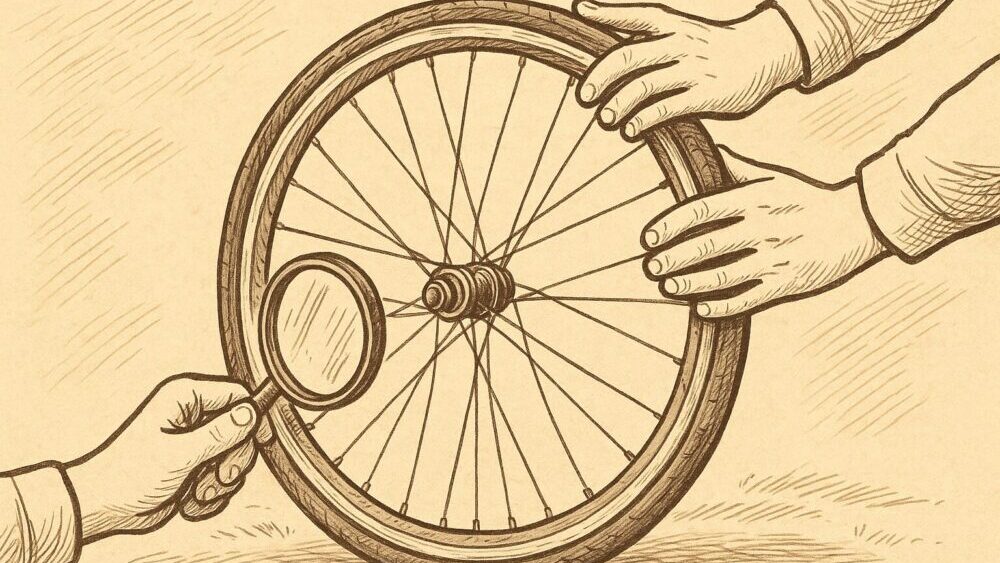

ホイールの交換タイミングは、走行距離や年数だけでなく、各パーツの状態を総合的に見て判断する必要があります。以下のような症状が現れた場合は、ホイールの寿命が近づいている可能性があります。

- リムの摩耗

- スポークの異常

- ハブの異常

- 回転性能の低下

- 振れ取り不能

- その他の異常

パーツの摩耗や異音は交換のサイン

まず注目すべきはリムの摩耗です。ブレーキ面の溝がなくなっていたり、段差を感じるようになった場合、リムの寿命と判断されることが多いです。

また、スポークの破損や曲がり、ハブベアリングのがたつきや異音も、交換のサインです。

さらに、ホイールの回転がスムーズでなくなった、振れ取りしても精度が出なくなったといった場合も、構造的な劣化が進んでいると考えられます。

完組みホイールはホイールごとの交換が必要

完組みホイールでは、パーツごとの修理が難しいことが多く、寿命を迎えた際はホイールごと交換するのが一般的です。

日常点検の中で異常に気づいた時点で、早めにサイクルショップなどで専門的な診断を受けることが、安全に走行を続けるためのポイントです。

ロードバイクのホイールはどこで買うべき?実店舗と通販の判断ポイント

ロードバイクのホイールはどこで買うべき?実店舗と通販の判断ポイント

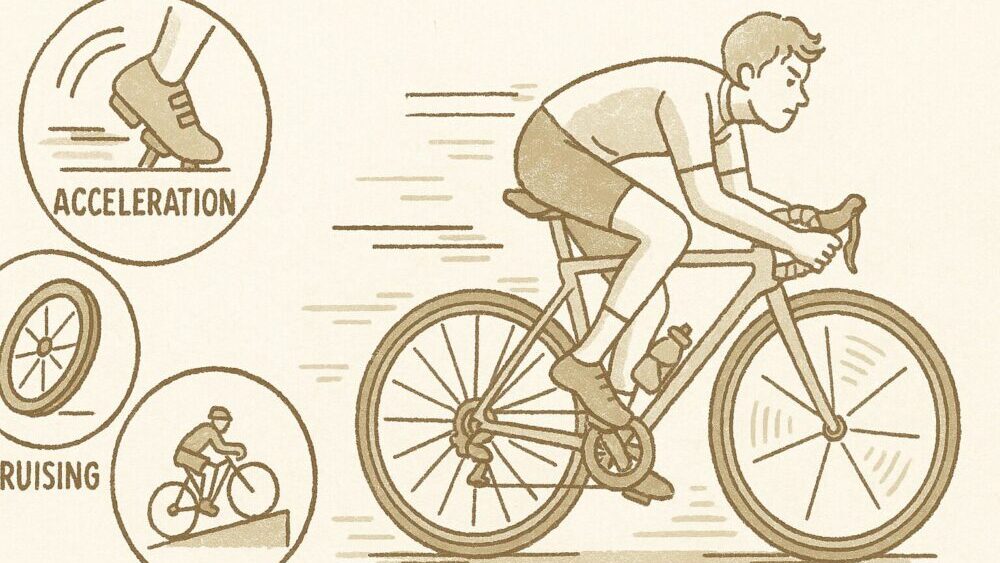

ホイールを交換する効果とは

ホイールを交換すると、ロードバイクの走行性能が大きく向上することがあります。特に軽量ホイールや剛性の高いモデルに交換した場合、加速の軽さや登坂時の負担軽減、巡航時の安定性が向上します。

ホイール交換でライドの快適さが向上する

高性能なホイールは、回転効率が良くエネルギーの伝達ロスが少ないため、少ない力でスピードに乗ることが可能になります。また、スポークの組み方や素材の違いによって乗り心地も変わるため、路面からの衝撃吸収性や快適性にも差が出ます。

加えて、ホイールのデザインが変わることで、バイクの外観にも大きな変化が現れます。視覚的にも「新しくなった」と実感できる点は、所有満足度の向上にもつながるでしょう。

ホイール交換はコストがかかるものの、コストに見合う性能向上を体感できる可能性が高く、特に古いホイールを使用している場合は、その効果をより強く実感しやすい選択肢です。

【ロードバイク】ホイールの違いによる走行性能への効果を解説

【ロードバイク】ホイールの違いによる走行性能への効果を解説

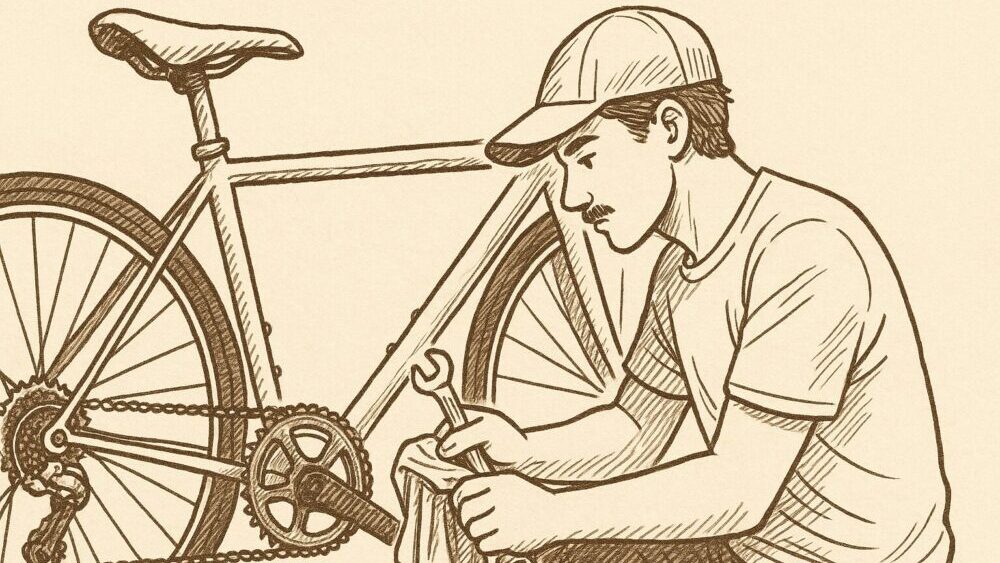

寿命を延ばすには?日常メンテナンスの重要性

ホイールの寿命を延ばすためには、日常的なメンテナンスが不可欠です。

特に走行後や長距離ライドの後には、簡単な点検や清掃を習慣化することで、部品の摩耗や劣化を早期に発見し、トラブルを未然に防ぐことができます。

- リムのブレーキ面の清掃

- ブレーキシューの異物除去

- ハブのグリスアップ

- ベアリングのグリスアップ

- ホイールの振れ

- スポークの張力

リムとブレーキシューの清掃

まず基本となるのは、リムとブレーキシューの清掃です。

リムのブレーキ面に付着した金属片や砂粒は、摩耗を早める原因となります。ブレーキシューの異物も取り除くようにし、摩耗状態も定期的にチェックしましょう。

ハブやベアリングのグリスアップ

次に、ハブやベアリングのグリスアップです。

グリスは時間とともに劣化し、潤滑性能が低下します。異音や抵抗を感じたら、早めに分解清掃とグリスの再充填を行いましょう。特に雨天走行後は水分が侵入しやすいため、念入りな点検が必要です。

ホイールの振れ、スポークの張力

また、ホイールの振れ(歪み)やスポークの張力にも注意が必要です。

異常があれば、ホイール全体に負荷が偏り、部品の劣化が進む恐れがあります。振れ取りやスポークテンションの調整は専門的な作業となるため、不安があれば自転車ショップでの点検を依頼すると良いでしょう。

定期的なメンテナンスは、パーツの寿命延長に加え、安全性と走行性能の維持にも直結します。

オーバーホールによる延命と費用の目安

ホイールの寿命をさらに延ばす方法として効果的なのが、定期的なオーバーホールです。

オーバーホールとは、ホイールを分解し、各部品の洗浄・点検・再組み立てを行う整備作業で、内部の見えない劣化や摩耗を早期に発見できるメリットがあります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | ホイールを分解・洗浄・点検・再組立てし、内部の劣化を防ぐ |

| 効果 | ハブやベアリングの性能回復、ホイール全体の寿命延長 |

| 対象パーツ | ハブ、ベアリング、シャフトなど内部構造 |

| 費用の目安 | 片輪あたり約5,000円(内容やパーツ交換により増減) |

| 推奨頻度 | 1~2年に1回(レース用途や高頻度使用時は短めのサイクル) |

| 実施場所 | 自転車専門ショップ(知識・工具がない場合は依頼が安心) |

内部構造を整えるためにオーバーホールを行う

特にハブ内部やベアリングの状態は、外観からでは判断が難しく、グリスの劣化や異物の侵入により性能が落ちていることがあります。

オーバーホールを行えば、こうした問題に対応でき、結果としてホイール本体の寿命を引き延ばすことが可能です。

オーバーホールの費用は片輪5,000円程度

費用については、片輪でおおよそ5,000円前後が相場ですが、ホイールの構造や使用するグリス、交換部品の有無によって前後します。

シマノやカンパニョーロなどのカップ&コーン式ハブを使っている場合は特に重要で、定期的なオーバーホールが性能維持に直結します。

オーバーホールの頻度は1~2年に一度

オーバーホールの頻度は、1~2年に一度が目安です。

乗車頻度が高い方やレースで使用している場合は、さらに短いサイクルでの実施を検討すると良いでしょう。メンテナンスの知識や工具がない場合は、自転車ショップに依頼するのが安心です。

【ロードバイク】オーバーホールやってるよね?重要性と抑えるポイント

【ロードバイク】オーバーホールやってるよね?重要性と抑えるポイント

ロードバイクホイール寿命の素材・パーツ別解説

- アルミホイールとカーボンホイールの違い

- ディスクホイールの寿命について

- リムの寿命と摩耗の確認方法

- ハブの寿命と内部構造の劣化

- スポークの寿命と破損リスク

- ベアリングの寿命とメンテナンス方法

アルミホイールとカーボンホイールの違い

ロードバイクのホイールには主に「アルミホイール」と「カーボンホイール」の2種類があります。両者は素材だけでなく、性能や寿命、メンテナンスの観点でも明確な違いがあります。

アルミホイールは安価で耐久性が高い

アルミホイールは比較的安価で耐久性が高く、初心者から上級者まで幅広く使われています。

特にリムブレーキに対する摩耗への耐性があり、走行距離で20,000~30,000km程度が寿命の目安とされています。扱いやすく、雨天時でもブレーキ性能が安定している点もメリットです。

カーボンホイールは高性能だがアルミより耐久性が低い

一方、カーボンホイールは軽量で剛性に優れ、加速性や巡航性能に優れています。

見た目の高級感もあり、レースやヒルクライムなどでの使用に適しています。ただし、リムの表面は熱に弱く、長時間のブレーキ操作によって熱変形が起きる可能性があるため、使い方に注意が必要です。

また、カーボン素材は経年によって内部の樹脂が劣化することがあり、見た目に異常がなくても性能が落ちていることがあります。寿命の目安はおおむね20,000km前後ですが、使用状況により前後します。

どちらのホイールにも一長一短があるため、走行スタイルや予算に応じて最適な選択を行うことが大切です。

ディスクホイールの寿命について

ディスクホイールの寿命は、一般的なスポークホイールと比べて異なる特性を持っています。リムブレーキによる摩耗がないため、リム部分の消耗は少ないものの、内部構造や素材の劣化には注意が必要です。

カーボン素材特有の劣化や破損リスクがある

特にディスクホイールに多く用いられるカーボン素材は、強度や軽量性に優れている一方で、経年による樹脂の劣化や、過度な熱や衝撃による破損のリスクがあります。

これにより、外見上問題がなくても内部にダメージが蓄積していることがあり、使用年数が長くなるほど注意が必要です。

定期的なグリスアップを推奨

また、ディスクブレーキの取り付け部分やベアリング周辺も摩耗の影響を受けるため、定期的な点検とグリスアップが推奨されます。

ハブ内部の異音や回転不良が見られる場合は、分解整備や交換が必要です。

寿命の目安は5~8年、2万km前後

寿命の目安としては、一般的な使用で5~8年、または20,000km前後がひとつの基準とされています。

ただし、保管状態や使用頻度に応じて個体差が大きいため、異常を感じた際は専門店での診断が安心です。

リムの寿命と摩耗の確認方法

リムはタイヤを装着するホイールの外周部で、特にリムブレーキを使用する場合は、ブレーキとの摩擦により摩耗しやすい部品です。

摩耗が進むと制動力の低下やリム破損のリスクが高まるため、定期的な点検が欠かせません。

- リムはブレーキ使用時に摩耗しやすい

- 摩耗が進むと制動力が低下し、破損のリスクが高まる

- アルミリムは摩耗インジケーターで寿命を確認できる

- リム表面の段差やひび割れは交換のサイン

- カーボンリムは削れや熱変形に注意が必要

- ブレーキシューの状態を良好に保つことが寿命延長に有効

- 異物による摩耗を防ぐため、リムとシューの清掃が重要

アルミリムの寿命は摩耗インジケーターで確認

リムの寿命を判断する代表的な方法は、「摩耗インジケーター」の確認です。

多くのアルミリムには溝や凹みが設けられており、このインジケーターが消えている場合は寿命が近いと判断されます。

また、リム表面に段差ができていたり、目視で歪みやひび割れが見られる場合も交換のサインです。

カーボンリムは表面の削れや変形に注意

カーボンリムの場合は、表面の削れや熱による変形に注意が必要です。特に長い下り坂でブレーキを多用すると、熱が蓄積して変形や破損につながることがあります。

リムの寿命を延ばすためには、ブレーキシューの状態を常に良好に保ち、異物の混入を防ぐことが効果的です。

シューに小石や金属片が刺さっていると、リムの摩耗が急速に進行するため、定期的な清掃と点検が重要です。

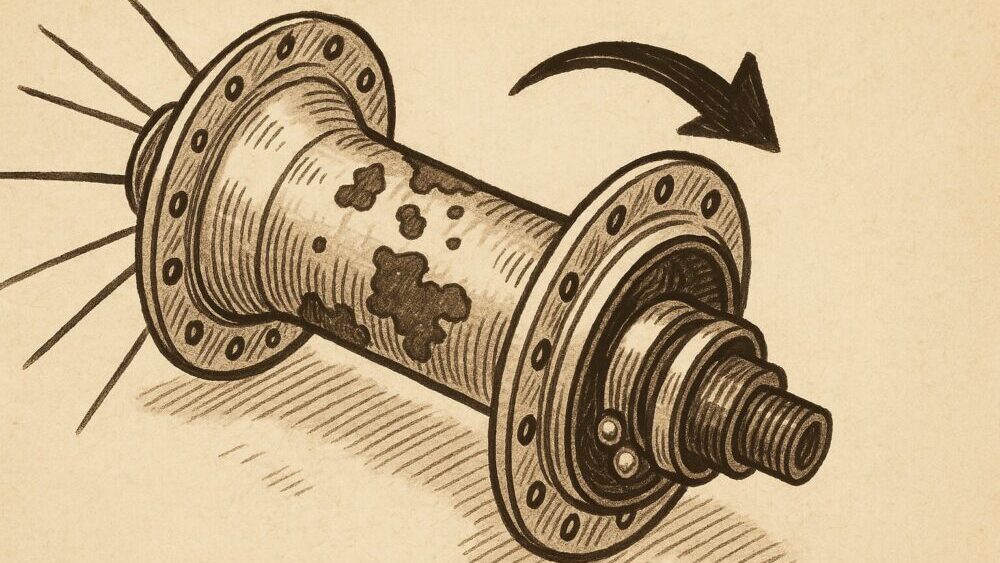

ハブの寿命と内部構造の劣化

ハブはホイールの中心に位置し、回転の軸となる部品です。

内部にはベアリングやシャフトが組み込まれており、スムーズな回転を支えるため非常に重要なパーツです。

ハブの寿命は使用頻度や環境に大きく左右されますが、定期的なメンテナンスにより長持ちさせることが可能です。

- ハブはホイールの回転軸となる重要な部品

- ベアリングやシャフトの摩耗、水分や汚れの侵入が劣化の主な原因

- 劣化が進むと回転抵抗の増加や異音が発生する

- グリスの劣化放置により錆や虫食いが生じる

- 「進みにくい」「回転が不自然」などの違和感はハブの異常サイン

- カップ&コーン式ハブはグリスアップやベアリング交換で性能回復可能

- グリス補充や防水対策を定期的に行うことで寿命を延ばせる

- 定期点検と早期対応が回転性能維持と寿命延長の鍵

ハブの劣化要因

主な劣化要因は、ベアリングの摩耗、シャフトのすり減り、内部への水分や汚れの侵入です。

これらにより回転抵抗が増えたり、異音が発生することがあります。

特に、グリスが劣化したまま使用を続けると、内部パーツに錆や虫食いといった損傷が生じ、寿命が短くなります。

走行中の違和感=ハブの異常

ハブの異常は走行中の違和感として現れることが多く、「進みにくい」「回転が不自然」といった症状があれば、早めに点検を受けることが重要です。

カップ&コーン式のハブは分解整備が可能で、グリスアップやベアリングの交換で性能を回復できる場合があります。

グリスアップや防水対策で寿命を延ばす

ハブの状態を保つためには、定期的なグリスの補充や防水対策を徹底し、湿気や泥などの侵入を防ぐことが基本です。

回転性能に直結するため、定期的なチェックと早期対応が寿命延長の鍵となります。

スポークの寿命と破損リスク

スポークは、ホイールのハブとリムを繋ぎ、荷重や衝撃を分散する役割を果たしています。

- スポークの寿命は材質によって異なる

(アルミ:10,000〜15,000km、カーボン:20,000km、ステンレス:30,000〜40,000km) - 曲がりや折れは寿命のサイン

- 段差や悪路の走行は破損リスクを高める

- 重い荷物の長時間積載も破断の原因となる

- 張力の不均一は破損の連鎖を引き起こす

- 振れ取りや張力確認は寿命延長に効果的

- 破損が見つかった場合は速やかに交換が必要

- 放置するとリムやハブへの負担が増え、ホイール全体の寿命が縮まる

スポークの寿命は材質で異なる

材質や使い方によって寿命が異なりますが、一般的にはアルミで10,000~15,000km、カーボンで20,000km、ステンレスで30,000~40,000kmが目安とされています。

スポークの寿命は曲がりや折れに現れる

スポークの寿命が尽きると、曲がりや折れといった破損が発生することがあります。

特に段差や悪路を走行した際には、一部に大きな負荷がかかりやすく、突然のトラブルに繋がる恐れがあります。

また、長期間重い荷物を積載して走ることでも、スポークに継続的なストレスがかかり、破断のリスクが高まります。

振れ取りやスポークの張力の調整が重要

スポークの張力が不均一になっていると、他のスポークに負担が集中し、破損の連鎖を引き起こす可能性もあります。

そのため、定期的なホイールの「振れ取り」やスポークの張り具合の確認は、寿命を延ばすうえで欠かせません。

スポークの破損が見つかった場合は、速やかに交換することが大切です。放置するとリムやハブに負担がかかり、ホイール全体の寿命を縮めてしまうリスクがあります。

ベアリングの寿命とメンテナンス方法

ベアリングはホイールの回転を支える重要なパーツであり、摩耗や劣化によって性能が低下します。

- スチールベアリングは3,000~5,000kmごとのメンテナンスが理想

- 寿命が近づくと回転が重くなり、異音が発生する

- グリスの劣化や異物の侵入でサビや摩耗が生じる

- 定期的なグリスアップと交換が寿命延長に効果的

- カップ&コーン式は分解してグリス再充填が可能

- シールドベアリングは異常時にユニットごと交換が必要

- ホイールの構造に応じた適切な対応が重要

ベアリングのメンテナンスは3千~5千kmが目安

寿命は素材や使用状況によって異なりますが、一般的なスチールベアリングであれば3,000~5,000kmごとにメンテナンスを行うのが理想とされています。

ベアリングの寿命が近づくと、ホイールの回転が重くなったり、異音が発生することがあります。潤滑グリスの劣化や水分・汚れの侵入が原因で内部にサビや摩耗が起こるため、早めの対処が必要です。

定期的なグリスアップと交換を行う

メンテナンスとしては、定期的なグリスアップや、必要に応じたベアリングの交換が基本です。

カップ&コーン式ベアリングの場合は、分解してグリスを入れ替える作業が可能ですが、高い精度が求められるため、不安な場合はショップに依頼するのが安全です。

一方で、シールドベアリングを採用しているホイールでは、メンテナンスが難しく、異常があればユニットごとの交換となる場合もあります。ホイールの構造を理解し、適切な対応を行うことがベアリング寿命の延長につながります。

ロードバイクのホイール寿命の基準と延ばし方

- ホイール全体の寿命は約2万km・10年が目安

- 使用環境や走行スタイルによって寿命は大きく変わる

- リムの摩耗はブレーキ面の溝の消失や段差で判断できる

- スポークの破損や曲がりは寿命のサインとなる

- ハブの異音やがたつきは劣化が進んでいる証拠

- ホイールの回転が重くなったらベアリングの点検が必要

- 完組みホイールはパーツごとの修理が難しく交換が基本

- ホイール交換により加速性や快適性が大きく向上する

- アルミホイールは耐久性が高くコストパフォーマンスが良い

- カーボンホイールは軽量だが熱や衝撃に弱く寿命が短め

- リムの摩耗インジケーターで寿命を簡易的に確認できる

- スポークの張力バランスが崩れると破損リスクが高まる

- ハブの寿命を延ばすにはグリスアップと防水対策が有効

- ベアリングは3,000〜5,000kmごとのメンテナンスが理想

- オーバーホールは1〜2年に一度が推奨され延命効果がある

<PR>【着るだけ】加圧シャツでサイクルしながら脂肪燃焼!

加圧シャツダイエット

— ちょこみ (@mimim335) January 3, 2025

加圧シャツを着ることで筋肉を強化したり姿勢を正したりすることで基礎代謝を上げ、痩せるダイエット法。

着るだけでトレーニング!?

加圧シャツとは、着圧の強いシャツであり、着て運動や筋トレをすることで運動効率をグッと上げることのできるアイテムです。サイクル中に身に着けることで、体幹を鍛えられたり、基礎代謝が上がるため、より引き締まった体に近づく手助けをしてくれるでしょう!

サイクル中でなくても、普段の日常生活の中でも身に着けるだけで一つ一つの動作に負荷がかかり、無意識にトレーニング状態とすることができるのです。